サ行

サ行 拾骨の読み方は?どんなふうにおこなうの?

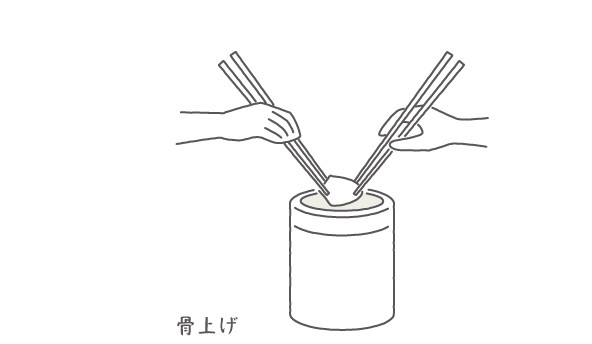

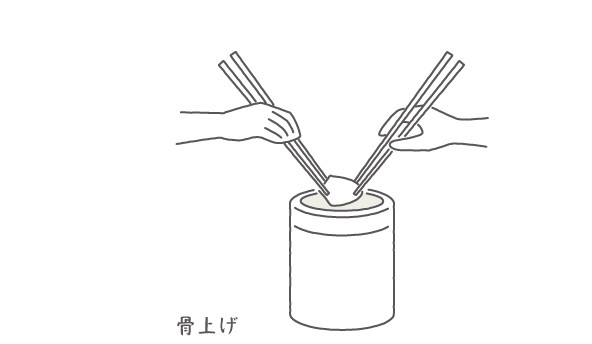

拾骨(しゅうこつ)と骨上げは同じ?拾骨(しゅうこつ)は火葬後に遺族が遺骨を箸で拾い骨壺に収めていくことです。拾骨(しゅうこつ)・骨上げ(こつあげ)とも言います。仏教の信念に基づき、故人の魂があの世へと無事に渡るための橋渡しを象徴しています。ReadMore...

サ行

サ行  埼玉

埼玉  東京

東京  東京

東京  新着情報

新着情報  静岡

静岡  大阪

大阪  鹿児島

鹿児島  大阪

大阪  茨城

茨城  埼玉

埼玉  東京

東京  東京

東京  埼玉

埼玉  茨城

茨城  東京

東京  埼玉

埼玉  東京

東京  茨城

茨城  埼玉

埼玉